1 共通事項

| 留意事項 | 事故事例等 |

|---|---|

1 安全及び消防活動の継続を図るとともに、住民の避難誘導を行うため、津波による危険が迫れば「退避する」ということを基本とする。また、このことを事前に住民に周知し、理解を得ておく。 |

▶ 広報活動、避難誘導等を実施中、津波に巻き込まれた。 |

2 退避時期については、津波の到達が速いことがあらかじめ想定されている地域については、退避を優先した活動を行う。津波の到達までに一定時間がある地域では、津波到達予想時刻から退避の時期を判断する。 |

▶ 住民の避難誘導を一通り終え、今後の活動について検討している時に、津波に巻き込まれた。 |

3 地域防災計画、ハザードマップ等から津波の浸水想定区域内の活動を想定した安全退避場所をあらかじめ指定しておくとともに、安全退避場所及び及び緊急時の津波避難ビル等の位置を把握しておく。 |

▶ 消防車両を高台へ退避させる途上で津波に巻き込まれた。 |

4 津波到達予想時刻を基に出動に要する時間、災害発生場所から最も近い退避場所へ退避する時間、地域事情に応じた退避に係る安全(予備)時間を考慮し、活動可能時間を判断する。 |

|

5 リアルタイムに情報共有が図れる複数の伝達手段とあわせて、無線やトランシーバー等、確認が可能な双方向性を持った伝達手段を確保する。 |

|

6 津波警報等の発令や津波到達予想時刻等について情報を入手した場合は、無線による伝達を行うことを基本とし、無線による伝達ができない場合に備えた代替方法の確保や、高台等安全な場所における目視により海面の監視等にも配慮する。 |

|

7 情報の伝達にあっては、他の情報に優先して安全に関する情報を伝達するとともに、その情報が発信先に確実に受信されたことを相互に確認する。 |

|

8 署所等へ参集する場合は、情報収集手段を携行するとともに、参集ルートは津波の浸水想定区域を避ける。 |

▶ 自宅から勤務場所である消防署へ参集途上に津波に巻き込まれた。 |

9 署所内で活動する場合は、活動する人員数を常に把握しておくとともに、津波到達予想時刻等を考慮し、退避の時期及び場所を判断する。 |

▶ 指令室において指令業務及び情報収集業務等を実施していたところ、津波が来襲し、屋上へ避難する際に巻き込まれた。 |

10 津波発生後の浸水区域内での活動にあっては、津波の第2波、第3波の発生が想定されることから、津波警報が発表された場合の活動の中断、退避の合図及び退路の確保等について周知しておく。 |

|

2 防ぎょ活動

(1)共通事項

| 留意事項 | 事故事例等 |

|---|---|

1 真に必要な消防活動を事前に精査し、活動可能時間内で実施する消防活動の内容を明確化しておく。 |

|

2 消防活動の必要性や緊急性、また、津波到達予想時刻等に基づく活動可能時間等により総合的に判断したうえで、出動の可否について判断する。 |

|

3 無線機等の通信機器を携行するとともに、救命胴衣(ライフジャケット)を着装する。 |

|

4 津波の浸水区域内へ出動する部隊の指揮者は、現場到着した際、災害現場から最も近い安全退避場所、退避ルートについて確認するとともに、隊員に周知する。 |

▶ 救助活動中、津波に巻き込まれた。 |

5 指揮者は、活動中の退避指示を確実に隊員に伝達できるよう事前に活動範囲を指定するとともに、サイレン等を活用した退避合図の確認を行う。 |

|

6 指揮者は、安全退避場所に退避した後、津波の状況を確認し、安全退避場所の安全性が確保できないと判断される場合は、早期に他の安全退避場所へ移動させる。 |

|

7 津波の浸水想定区域内で活動する場合は、高台等の海面を安全に目視できる位置に津波監視のための部隊(人員)等を出動させることなどに配意する。 |

|

(2)避難誘導

| 留意事項 | 事故事例等 |

|---|---|

1 防災行政無線や他の機関による伝達エリア、災害時要援護者等が居住する地域等に配慮し、地域の実情に応じてあらかじめ実施ルート及び安全退避ルートについて調査し、計画する。 |

▶ 高齢者宅に救出に向かい、救出活動を行っていたところ、津波に巻き込まれた。 ▶ 避難中の高齢者2名と遭遇し、1名を背負い、1名を抱えながら避難していたところ、津波に巻き込まれた。 |

2 事前に実施ルート上における安全退避場所や津波避難ビル等の確認を行う。 |

▶ 住民の避難誘導を実施していたところ、津波に巻き込まれた。 ▶ 逃げ遅れた住民の避難介助を実施していたところ、津波に巻き込まれた。 ▶ 逃げ遅れた住民がいないか確認中に、津波に巻き込まれた。 |

3 車両で走行する時は、常に退避ルートの渋滞状況等に留意し、可能な限り沿岸部での水平的な移動を避けて活動する。 |

▶ 港湾方向に向かう車両の進入抑制に当たっていたところ、津波に巻き込まれた。 |

4 車両から離れて活動する時は、退避の合図となる車両のサイレン音が聞こえる範囲内で活動する。また、直ちに退避できるように車両の停車位置や向きに留意する。 |

|

(3)水門等閉鎖

| 留意事項 | 事故事例等 |

|---|---|

1 必ず閉鎖しなければならない水門等をあらかじめ指定しておくなど、事前に役割分担を協議し、活動可能時間内における閉鎖時間を最小化する。 |

▶ 水門を閉鎖していたところ、津波に巻き込まれた。 ▶ 住民が水門を閉鎖していたため、住民に避難を指示し、水門を閉鎖していたところ、津波に巻き込まれた。 |

2 原則として1隊(2名以上)で1つの水門等を担当する。 |

|

3 やむを得ず複数の水門等を担当せざるを得ない場合も、海岸線から高台等に向かって垂直に移動できるよう退避ルートの設定等に留意する。 |

|

4 津波到達予想時刻によっては、活動を中止する。 |

|

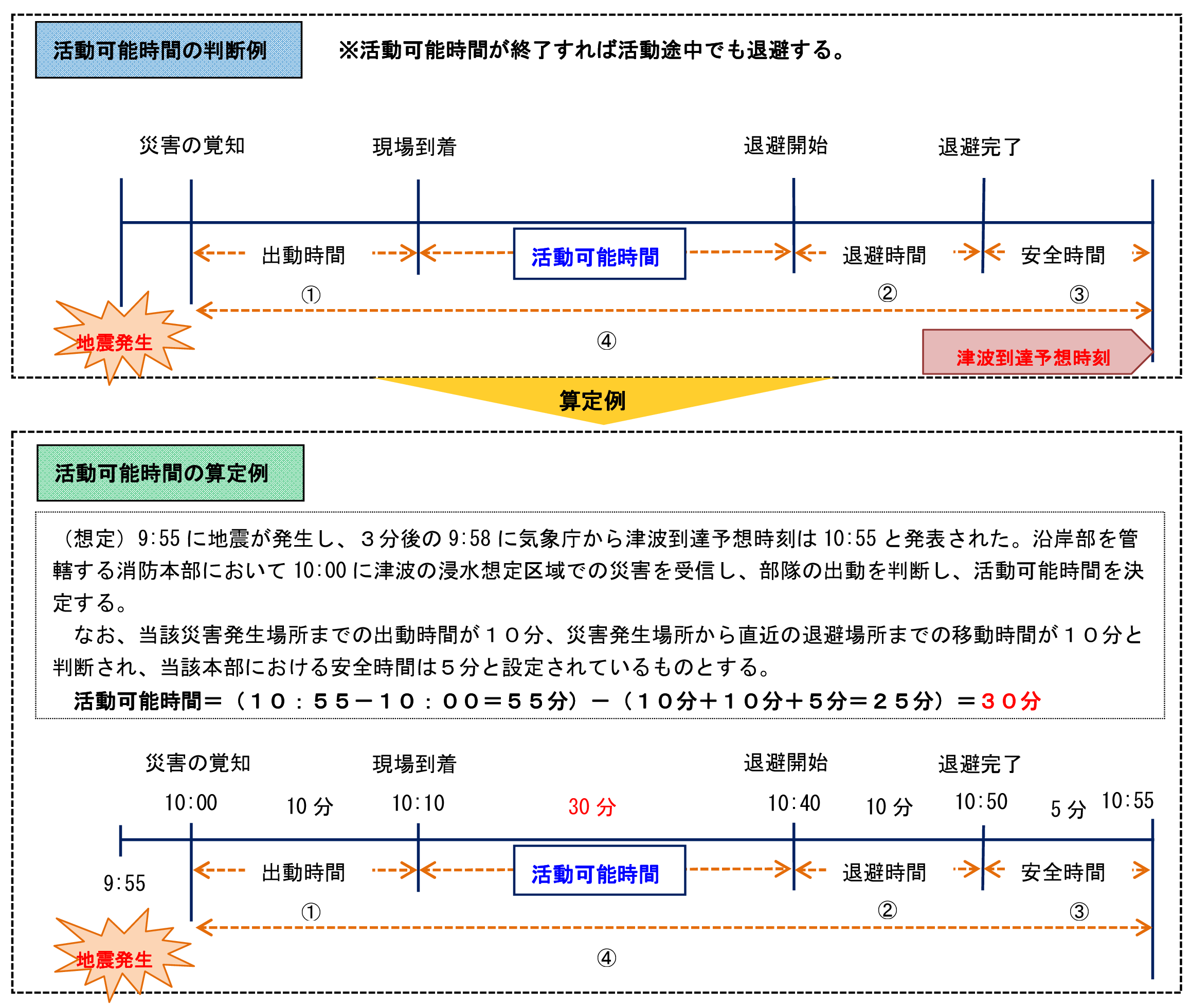

※浸水想定区域における部隊の活動可能時間

消防本部は、地域防災計画、ハザードマップ等から津波の浸水想定区域内の活動を想定した安全退避場所をあらかじめ指定しておくとともに、部隊等は、安全退避場所及び緊急時の津波避難ビル等の位置を把握しておくものとする。そのうえで、地震発生後に災害を覚知した場合、災害発生場所(地点)の確定を行い、津波到達予想時間を基に出動に要する時間、災害発生場所から最も近い安全退避場所へ退避する時間、さらには地域事情に応じた退避に係る安全(予備)時間を考慮し、部隊の活動可能時間を判断する。

【部隊が活動可能時間を判断する要素】

①災害発生場所(地点)までの出動(移動)時間

②災害発生場所から直近の安全退避場所への退避(移動)時間

③安全時間(想定外の事案発生も含めて、安全確実に退避するための予備時間。

例:○○分前退避完了)

④津波到達予想時刻までの時間

活動可能時間 = ④ -(①+②+③)